Почему, обладая лесами, которые называют “легкими планеты”, Россия должна платить углеродный налог в 5-8 миллиардов долларов ежегодно? Как можно кардинально изменить подходы к “зеленой повестке” ? Сколько нужно ветряков и солнечных станций, чтобы обеспечить потребности человека в энергии? Об этом “РГ” беседует с президентом РАН Александром Сергеевым.

Александр Михайлович, принятые на форуме в Глазго решения по климату вызвали разноречивую реакцию. Кто-то двумя руками поддерживает, кто-то считает, что можно было больше сделать, а экологическая активистка Грета Тунберг выводила людей на улицы. Как вы оцениваете итоги форума?

Александр Сергеев: Россия последовательна в своей позиции. Она подписала и Киотский протокол, и Парижское соглашение по климату. И в Глазго было заявлено, что мы понимаем – климат меняется, и это связано с негативными антропогенными воздействиями. И мы готовы вложить свою лепту, чтобы эти воздействия уменьшить. А дальше, как всегда, встает вопрос сроков и экономики.

Сегодня в аналогичной ситуации оказался весь мир. Все страны согласны, что меры принимать надо, но у каждой своя конкретная ситуация, и каждая ищет свои подходы. Нельзя для всех прописать единые правила. И нам надо думать, как войти в новый энергетический уклад, достичь нулевых выбросов с учетом нашей специфики, чтобы сохранить работоспособность нашей экономики и уровень жизни наших граждан.

Давайте разберемся с нашей спецификой. Пожалуй, самый “больной” для многих россиян вопрос, наши леса. Они занимают огромные площади, поглощают огромное количество парниковых газов, их даже называют “легкими” Земли. И многие специалисты считают, что только за вклад наших лесов в очистку планеты нам должны платить углеродный налог, который в ближайшие годы вводит Европа. Но, по нынешним оценкам, все ровно наоборот: Россия будет отдавать в их кошелек 5-8 миллиардов долларов в год. Как такое могло получиться?

Александр Сергеев: Согласен, ситуация выглядит странно. Дело в том, что в свое время Россия подписала документ, где указано, сколько углекислого газа поглощают наши леса и сельхозугодья. Хотя российские ученые предлагали очень широкий диапазон данных, к сожалению, была выбрана самая наименьшая цифра.

Нам надо думать, как войти в новый энергетический уклад, достичь нулевых выбросов с учетом нашей специфики и сохранить экономику и уровень жизни

Почему так произошло? Мне сейчас трудно сказать. Возможно, в то время казалось, что это не такой уж принципиальный вопрос в списке тогдашних, многочисленных проблем с зарубежными партнерами. Наверно, мало кто задумывался о последствиях, что это решение может сильно ударить по нашему карману. А когда сейчас вдруг появился углеродный налог, поняли, что мы здорово просчитались. Во много раз уменьшили наши возможности по поглощению углекислого газа.

В итоге оказались не очистителями планеты, а ее загрязнителями. И что теперь делать, когда подписи поставлены? Можно вернуться назад и сменить имидж?

Александр Сергеев: Во всяком случае, для этого надо сделать все возможное. Тем более, что такой пример уже есть. В свое время итальянцы тоже подписали документы, где параметры поглощения их лесов были сильно занижены. Очевидно, и они тогда не думали о каких-то серьезных экономических и финансовых последствиях в будущем. А когда оно пришло, схватились за голову: их просчет обойдется в огромные суммы.

И последние несколько лет итальянцы с цифрами в руках доказывали Евросоюзу, что были допущены ошибки, что их надо исправить. И с ними согласились. Причем новая цифра впечатляет. Признано, что их леса поглощают парниковых газов в восемь раз больше, чем было записано в первоначальных документах.

Так что мы не единственные, кто сами себя обидели. И раз такой прецедент есть, нам надо идти по этому пути, доказывать свою правоту. Вообще, даже с точки зрения простой логики, трудно представить, что Россия, особенно после того, как наша промышленность за последние 30 лет значительно сократилась, что у нас огромные площади лесов, являемся одними из самых злостных загрязнителей парниковыми газами.

Но у нас огромные площади не только лесов, но и морей, которые не менее интенсивно поглощают углекислый газ. Их будут учитывать при оценке углеродного баланса?

Александр Сергеев: Пока об этом речи нет. Мы говорили о специфике стран. И в данном случае есть страны, которые тоже хотят, чтобы вклад их морей и водоемов учитывался, но есть “сухопутные” оппоненты, которые по понятным причинам против. У нас есть огромные внутренние моря, скажем, только Охотское море имеет площадь 1,6 миллиона квадратных километров. Это в два раза больше, чем все наши сельскохозяйственные угодья. К морям надо приплюсовать огромные озера, посчитать вклад Ладоги, Онеги и Байкала. Все это, конечно, входит в “легкие планеты”, но вопрос пока остается открытым.

Почему финские леса лучше таких же карельских?

По поводу лесов и морей у европейцев жесткая точка зрения: все, что дано природой, не будет учитываться при расчете налога. Аргумент такой: подарок природы работает сам по себе, но этого уже недостаточно, чтобы остановить потепление. Вы должны показать, что дополнительно делаете, сколько посадили новых деревьев, что сделано на сельскохозяйственных угодьях, чтобы поглощать больше СО2. Словом, нельзя почивать на подарке природы, а принимать новые меры по борьбе с потеплением.

Александр Сергеев: Вообще-то на это европейцам можно возразить, что, развивая свою промышленность, вы спилили почти все ваши леса, а теперь собираетесь их восстанавливать, и это себе посчитаете в плюс. А мы наши леса сохранили. Почему мы не должны их считать?

Логично, но правила сегодня диктуют они…

Александр Сергеев: Да, у них такая позиция. Поэтому надо дискутировать, убеждать. Уверяю вас, в Европе люди разумные. Но чтобы достучаться, чтобы вас услышали, нужны “железные” аргументы по тому же балансу выбросов и поглощения СО2. К примеру, нам говорят, что финские леса поглощают больше, чем наши. И сегодня нам нечем крыть, так как у нас нет обоснованных цифр. Мы этой работы просто не делали. Упустили время. Сейчас его надо срочно наверстывать. Для этого создается сеть карбоновых полигонов, на которых будет идти вся эта работа. Итогом и должны стать конкретные цифры, аргументы, которые мы положим на стол нашим оппонентам.

Александр Михайлович, а вам не кажется, что нас разводят. Ведь углеродный налог будут брать с отдельных компаний, которые продают продукцию в Европу, если их парниковые выбросы превысят нормы. Но посмотрим на ситуацию с другой стороны. Предположим, леса и моря какой-то страны поглощают “парников” намного больше, чем суммарно выбрасывают из труб все ее предприятия. И в то же время есть страны, где картина обратная: углеродный баланс отрицательный, общий выброс превышает поглощение. Вроде бы именно они должны платить углеродный налог, но как раз они намерены его получать. Разве не нонсенс… .

Александр Сергеев: То, о чем вы говорите, требует совсем другого подхода к вопросам углеродного баланса. О чем конкретно речь? Давайте поставим вопрос так: если какая-то страна поставит датчики на своих границах, и окажется, что в нее влетает СО2 больше, чем вылетает, то кем эта страна является? Очистителем или загрязнителем? Как в такой ситуации быть с углеродным налогом? Сейчас эти вопросы все активней обсуждаются. Многие специалисты говорят, что надо переходить от корпоративных расчетов парниковых газов к территориальным.

Думаю, такой подход встретит колоссальное сопротивление. Те, у кого сегодня на руках все козыри, кто прописал нынешние правила игры, могут проиграть, если они изменятся. Кто же согласится…

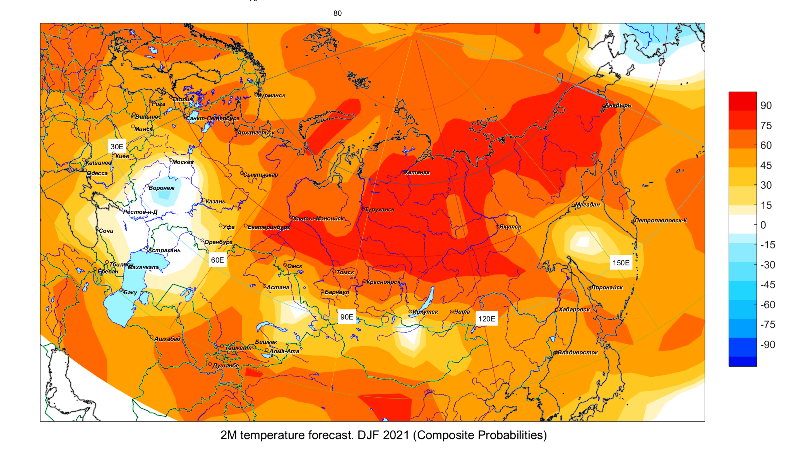

Александр Сергеев: В продолжении темы могу добавить, что на космических снимках Россия девственно чистая, а Европа, Китай, Америка – черные. Словом, территориальный подход к оценке углеродного баланса может кардинально изменить всю “зеленую повестку”. Но чтобы убедить оппонентов, одними снимками из космоса не обойдешься. Нужно создавать национальную систему мониторинга парниковых газов. Только с выверенными цифрами в руках можно доказывать, что мы “зеленые”.

Кстати, для этого у нас есть и другие козыри, которые пока остаются в тени: атомная энергетика и гидроэнергетика. Сегодня они записаны в загрязнители.

Как атомную энергетику сделать “зеленой”?

С “атомом” понятно, у него множество противников. Главные страхи – аварии на АЭС и радиоактивные отходы. Эти фобии почти в крови, победить их, кажется, почти нереально.

Александр Сергеев: И тем не менее сейчас такой шанс появился. Речь о российском проекте “Прорыв”, который должен устранить все фобии. Дело в том, что впервые будет реализован замкнутый ядерный цикл, который, по утверждению авторов проекта, гарантирует безопасность ядерной энергетики при любых ситуациях. Иными словами, никакие Чернобыли или Фукусимы невозможны в принципе.

Решается и проблема ядерных отходов. Они будут служить топливом для реакторов. Остаточная радиация возвращаемых из ядерного цикла отходов будет сравнима с естественным радиационным фоном. Кроме того, противники говорят о дефиците в природе урана-235, который используется в традиционных реакторах на тепловых нейтронах. Так вот, на новых реакторах можно применить уран-238, запасы которого огромны.

Если мы к 2030 году запустим проект “Прорыв”, и покажем то, что все фобии отбиваются, это может стать сильнейшим аргументом, чтобы признать атомную энергетику “зеленой”, а возможно изменить всю картину “зеленой повестки”.

Кстати, мы не одиноки в борьбе за атомную энергетику. Весной этого года вышел 400-страничный отчет научного центра (Joint Research Centre) Еврокомиссии, детально анализирующий экологические аспекты ядерной энергетики и приводящий убедительные доказательства в пользу ее “зелености”.

Вы сказали, что нам надо доказывать, что и гидроэнергетика является “зеленой”. Чем она не угодила оппонентам? Вроде вода и никаких вредных выбросов…

Александр Сергеев: Прежде всего отмечу, что у нас в гидроэнергетике огромные ресурсы, сегодня она дает около 20 процентов энергии. Почему она не признана “зеленой”? Здесь свои претензии. Главные – нарушение водных экосистем, уменьшение биоразнообразия, усиленное выделение парниковых газов в результате развития застойных процессов в больших водоемах. Последнее утверждение выглядит сомнительным, ведь вопрос почти не исследован. Чтобы тщательно разобраться, сейчас министерство энергетики готовит масштабный проект, в который намерены пригласить ученых разных ведомств.

Словом, работы для науки выше крыши. Вы перечислили целый спектр направлений, где нам надо найти аргументы, чтобы не проиграть в “зеленой повестке”. Нас услышат?

Александр Сергеев: Повторяю, для этого нам нужны очень сильные аргументы, которые требуют очень масштабных и глубоких исследований. Причем по всему фронту наук, в ней должны участвовать ученые самых разных специальностей. По своим масштабам и экономической значимости для страны эти работы можно сравнить с атомным и космическим проектами. Уверяю вас, если мы будем убедительны, то на всей этой “зеленой повестке” можем даже выиграть.

А это не из области фантастики? Как показывает опыт последнего времени, политики – а они принимают главные решения – слышат только то, что хотят слышать.

Александр Сергеев: Согласен. И тем не менее шанс у нас есть. Мы должны убедить прежде всего их ученых. А европейские политики верят и основываются на их мнении. Поэтому мы должны максимально привлекать зарубежных специалистов в наши исследования. Одно дело отмахиваться от цифр поглощения углекислого газа нашими лесами, которые представляют российские ученые, совсем другое дело, если под протоколом стоит подпись родных европейцев. Должен особо подчеркнуть, что для работы в наших карбоновых проектах мы приглашаем авторитетных иностранных специалистов, и многие уже дали согласие.

Сегодня многие страны делают ставку на развитие ветровой и солнечной энергетики. Нужно ли России, обладающей богатейшими запасами углеводородов, включаться в эту гонку?

Александр Сергеев: Пока у нас дешевая другая энергия, поэтому рыночных стимулов для развития возобновляемой энергетики у нас пока нет. Сейчас капитальные затраты на создание, строительство солнечной и ветровой генерации достаточно большие. Но, скажем, смартфоны на старте стоили очень дорого, а сейчас можно за копейки купить. Технологии развиваются и, возможно, в будущем ветровая энергия, которая в избытке продуцируется в Скандинавии, нашим потребителям в Санкт-Петербурге будет более выгодна, чем энергия, которую мы получаем от атомных станций или ТЭЦ. Прогресс может привести к сильному удешевлению возобновляемой энергии. И нам нужно быть готовыми, что удешевление этой энергии поставит вопрос о рентабельности углеводородной энергетики. Нужно самим обязательно нарабатывать свои технологии в этой сфере.

В свое время мы подписали документ, где значительно уменьшены возможности наших лесов поглощать СО2

Потребление энергии будет расти, хватит ли “зеленых источников” для обеспечения потребностей человека к 2050 году, про который говорят “зеленые”? Есть ли оценки, сколько потребуется ветряков, сколько солнечных батарей, какие площади они займут?

Александр Сергеев: То, что у матушки-природы, я имею в виду солнце и ветер, есть потенциал, чтобы нужное количество энергии произвести, не вызывает сомнений. А вот как скажется на экологии строительство большого количества ветряков, солнечных панелей, придется ли ради них сокращать сельскохозяйственные угодья и насколько? Пока таких оценок нет. Не оценены и экономические угрозы, которые несет вся “зеленая” энергетика. Дело в том, что переход к ней это очень масштабная задача, в ней задействовано множество самых разных факторов. Фактически мир сейчас стоит на старте “зеленой повестки”, как пойдет дальше, чего больше, плюсов или минусов, что перевесит, пока неясно. Конкретика появится, когда переход начнет обретать серьезные масштабы. Так что, выбрав этот путь, странам придется уже по ходу искать ответы на новые вызовы, которые он себе поставил.

Ставка на водород – политическое решение

Одна из главных проблем “зеленой энергетики” – хранение больших объемов энергии. Ведь возобновляемые источники нестабильны, зависят от погоды, а потому энергию надо запасать, чтобы потом использовать, когда, скажем, ветряки встанут или зайдет Солнце. Хватит ли при масштабировании этих энергоисточников лития, кобальта и прочих редких и дорогих элементов, которые используются в производстве аккумуляторов.

Александр Сергеев: Да, это серьезная проблема. Но думаю, что здесь есть решение. Например, сейчас наметился прогресс по натриевым батареям, которые могут заменить литиевые. Конечно, натрий тяжелее лития, поэтому его не используют в электротранспорте. Но там, где масса не играет большой роли, можно применять дешевый натрий. Большие перспективы и у водородных аккумуляторов.

Сегодня вообще говорят, что именно водород будет топливом будущего. Принимаются национальные программы по развитию этого направления. Однако, оппоненты отмечают, что здесь пока множество нерешенных проблем.

Александр Сергеев: Пока водородная энергетика развивается не потому, что газ выгоден экономически, а в связи с экологической повесткой. Действуют политические, а не экономические стимулы. Все мы хотим иметь чистую окружающую среду, жить долго и счастливо. Считается, что водород для этого – оптимальное решение.

Однако скептики говорят: чтобы получить водород как энергоноситель, надо затратить больше энергии, чем получится от его применения, скажем, в автомобиле. Но повторяю, речь идет не об энергоэффективности, а именно об экологии. Поэтому водород займет свою нишу. Сейчас все популярней идея полностью заменить водородом углеводородное сырье. План в общих чертах такой: производить водород в странах – экспортерах газа или угля и поставлять в страны, стремящиеся уже в ближайшее время достичь углеродной нейтральности.

Но экспортерам, в том числе и России за такой экспорт придется еще и углеродный налог им платить…

Александр Сергеев: Да, если водород “грязный”. Есть много разных способов его получения. Идеальным считается “зеленый водород”, полученный из воды с помощью электролиза. А электричество для него выработано не на ТЭС или АЭС, а на ветряке или солнечной станции. Но вот вопрос. Скажем, ветряк вам выдал электроэнергию, с ее помощью вы получили водород, перевели в жидкое состояние и отправили, например, в Японию. Там его опять превращают в газ и будут использовать опять же для получения электроэнергии, на которой ездят автомобили. Выглядит нелепо, согласитесь? Объем энергии, потраченной на производство, сжижение, регазификацию больше объема энергии, полученного в итоге всей этой цепочки.

Но здесь ничего не поделаешь, так политика влияет на экономику. По сегодняшним оценкам, стоимость получения водорода должна быть меньше раз в пять, чтобы это было экономически выгодно. Но с другой стороны технологии быстро развиваются, и вариант с “чистым” водородом может стать рентабельным в будущем.

Одна из серьезных проблем – транспорт водорода. Газ очень взрывоопасный, и его перевозка в огромных количествах связано с риском. Поэтому предлагается транспортировать его по уже имеющимся газопроводам.

Александр Сергеев: Водород – очень маленькая молекула в сравнении с метаном. Она может просочиться через стыки труб и дефекты, которые для метана не являются критичными. Но молекула водорода еще и агрессивная. Пока не ясно, как себя будут вести покрытия труб. Все эти вопросы сейчас исследуются. Так что на данный момент основной способ транспортировки водорода – это перевод его в жидкое состояние и доставка на танкерах.

Главные борцы-поглотители СО2 – это леса и моря, на них делается ставка. А есть какие иные варианты? Например, повторить природу и создать систему искусственного фотосинтеза?

Александр Сергеев: Имея такие огромные природные богатства, в этом нет особого смысла. Например, с лесами проще расширять посадки тех деревьев, которые лучше поглощают углерод. В Средней полосе России – это тополь и ива. Для южных областей есть уникальное дерево павловния, которое растет по 15 метров за три года. Для поглощения парниковых газов также можно использовать сельскохозяйственные угодья. Известно, что хорошо поглощает конопля. Есть сорта, которые быстро растут и не содержат токсикологического компонента.

Проект “Прорыв” может стать сильнейшим аргументом, чтобы признать атомную энергетику “зеленой”

“Зеленая повестка” влечет за собой кардинальное изменение всей мировой экономики, фактически новую научно-технологическую революцию. Уже сейчас, на старте такой переход оценивается в фантастические триллионы долларов. А во что выльется в реальности, даже трудно представить. А, может, есть совсем другой путь к “чистому небу”? Уменьшить неуемные аппетиты общества потребления? Тогда и столько энергии не нужно, и выбросы парниковых газов сократятся?

Александр Сергеев: Если мы не можем убедить людей добровольно вакцинироваться, хотя смертность от вируса растет, то как нас заставить уменьшить потребление? Мне кажется, это невозможно. Есть куда более реальные пути. Вот приходит прохладный сезон, включают отопление. Мы открываем форточки и греем улицу. Поэтому есть конкретная задача, повысить энергоэффективность. Отсюда все эти “умные дома”, тепловые контуры, энергосберегающие материалы. Такие и многие другие эффективные технологии стоят гораздо меньше, чем переход на другой уклад жизни. Давайте будем реалистами.

Справка “РГ”

Британский сайт Carbon Brief составил рейтинг стран, которые выбросили наибольшее количество углекислого газа с 1850 года, то есть с начала промышленной эры. Всего человечество выбросило в атмосферу не менее 2500 миллиардов тонн CO2. Это астрономическое количество, очевидно, вносит основной вклад в текущее потепление.

Лидируют США, на их долю приходится 20 процентов совокупных выбросов с 1850 года, Китай – 11 процентов, далее следуют Россия – 7, Бразилия – 5, Индонезия – 4 процента. Совсем иная картина будет, если оценить ситуацию с точки зрения выбросов CO2 на душу населения с 1850 года. В первой пятерке стран оказались Новая Зеландия, Канада, Австралия, США и Аргентина, но нет других главных виновников – Китая, России, Бразилии и Индонезии. Так что оценку взноса стран в загрязнение атмосферы, возможно, следует изменить. Во всяком случае, сделать более корректной.

Тем временем

Уголь рано списывать со счетов

За создание новых технологий сжигания углеводородов премии правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых за 2021 год удостоена группа исследователей из Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе СО РАН и инжиниринговой компании “ЗиО-КОТЭС”. Работы сибирских ученых показывают, что уголь рано отправлять на заслуженный отдых.

– Нами были получены новые результаты в сжигании углеводородов, которые превосходят мировой уровень, – отмечает руководитель работы Игорь Ануфриев.

Системы низкоэмиссионного сжигания для пылеугольных и газомазутных котлов внедрены на множестве энергообъектов не только в России, но и у наших соседей – в Казахстане и Монголии. Экономический эффект от инноваций за 9 лет превысил 30 миллиардов рублей, а токсичные выбросы оксидов азота и монооксида углерода сократились на 20-50 процентов. Предложенные сибиряками технологии сжигания непроектных видов топлива на котельных позволили компаниям Иркутскэнерго сэкономить более 15 миллиардов рублей.

Еще одна инновационная разработка – технология безмазутного розжига пылеугольных котлов. Как известно, для растопки на угольных ТЭС и котельных используют высокоэнергетическое топливо – мазут.

– В среднем в России сжигают около пяти миллионов тонн мазута ежегодно, а по сравнению с углем он стоит дороже примерно в десять раз, – говорит научный сотрудник ИТ СО РАН Евгений Бутаков. – Наша система работает за счет измельчения твердого топлива. Температура воспламенения становится ниже – надо подвести меньше энергии, чтобы его разжечь. А кроме экономии средств, замена мазута при розжиге на измельченный уголь приводит к значительному снижению выбросов в атмосферу оксидов азота и серы.

Уголь будет оставаться в Сибири основным топливом еще долго. Отказываться от “черного золота” для выработки тепла и электроэнергии явно преждевременно, считают ученые .

Лауреатами был получен 31 патент – внедрение разработок ученых в угольную энергетику позволит улучшить ее экологические показатели.

cc.voeikovmgo.ru