11 февраля отмечается Международный день женщин и девушек в науке

22 декабря 2015 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Резолюцию A/RES/70/212, постановившую провозгласить 11 февраля Международным днем женщин и девушек в науке.

Празднование Международного дня женщин и девушек в науке осуществляется ЮНЕСКО в сотрудничестве с учреждениями и партнерами из гражданского общества, целью которых является поощрение участия женщин в науке, обеспечения полного и равного доступа к науке для женщин.

Наука и гендерное равенство имеют жизненно важное значение в обеспечении устойчивого развития. Тем не менее, женщины, как правило, по-прежнему отстранены от участия в науке, составляя менее 30% исследователей во всем мире.

Решение некоторых из главных задач Повестки дня в области устойчивого развития – от улучшения здравоохранения до борьбы с изменением климата – опирается на использование талантов каждого. Это означает вовлечение все большего числа женщин в деятельность в этих областях. Разнообразие в исследовательской деятельности расширяет круг талантливых ученых, внося новые перспективы, творческие идеи и креативность.

11 февраля в рамках объявленного Десятилетия ООН, посвященного науке об океане в интересах устойчивого развития (2021-2030 гг.), Межправительственная океанографическая комиссия проведет онлайн мероприятие, посвященное расширению прав и возможностей участия женщин и девушек в Десятилетии океана:https://www.oceandecade.org/events/180/Making-waves-for-ocean-science-Empowering-women-and-girls-in-the-Ocean-Decade

В.В. Путин подписал “Указ о мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологии и климата”

В.В. Путин подписал “Указ о мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологии и климата”

8 февраля 2021 года Владимир Путин подписал Указ «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений».

Указом Правительству РФ поручается разработать и утвердить в 6-месячный срок Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития страны и климатических изменений на 2021-2030 гг. Программа предусматривает разработку наукоемких технологических решений, направленных:

– на обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды,

– на изучение климата, механизмов адаптации к климатическим изменениям и их последствиям;

– на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Указом образован Совет по реализации Федеральной программы, утвержден состав участников Совета и его президиума.

8 февраля — День российской науки

8 февраля — День российской науки

8 февраля 1724 года по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В ознаменование 275 летия со дня её основания был учрежден День науки.

Россия дала миру немало талантливых ученых, среди которых — Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Константин Циолковский, Владимир Вернадский, Петр Капица, Игорь Курчатов, Сергей Королев. Именно в нашей стране разработали учение о биосфере, впервые в мире запустили искусственный спутник Земли, ввели в эксплуатацию первую в мире атомную станцию.

Многие российские и советские ученые отмечены Нобелевскими премиями. Первым из них стал в 1904 году академик Иван Павлов за работу по физиологии пищеварения. Затем премию дали в 1908 году Илье Мечникову за труды по иммунитету. Физик Петр Капица стал лауреатом в 1978 году за открытия в физике низких температур, Жорес Алферов – в 2000 году за разработки в полупроводниковой технике.

От всей души поздравляем коллег – ученых и исследователей – с профессиональным праздником и желаем новых творческих побед, открытий и свершений!

Водохранилища Волжско-Камского каскада заблаговременно готовят к пропуску весеннего половодья

Водохранилища Волжско-Камского каскада заблаговременно готовят к пропуску весеннего половодья

Перед наступлением весны водохранилища необходимо подготовить к пропуску большого количества воды. Именно поэтому в январе-феврале начинается сработка – уменьшение запасов воды в течение интервала времени, когда расходы воды из водохранилища превышают приток.

Регулирование режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада обсудили на заседании межведомственной рабочей группы под председательством замруководителя Росводресурсов Вадима Никанорова. Решения принимали с учётом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки.

Сейчас водохозяйственная обстановка на водохранилищах Волжско-Камского каскада стабильная. Суммарный приток в январе составил 8,4 км3, что близко к норме. По прогнозу Росгидромета на февраль, суммарный приток в водохранилища на Волге и Каме ожидается в пределах 6,1 – 8,5 км3. Самый большой приток ожидается в Иваньковское водохранилище – 160% от нормы, Куйбышевское – 154% и Шекснинское – 139%.

Учитывая эту информацию, а также мнения и предложения участников заседания межведомственной рабочей группы, решено, что в период до 10 марта режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскада должен быть следующим:

Шекснинское водохранилище: продолжается сработка, сбросные расходы 200-240 куб.м/с;

На Иваньковском водохранилище также с января идёт сработка, сбросные расходы увеличили до 260-300 куб.м/с;

Сработка Угличского водохранилища началась в феврале. Среднедекадные сбросные расходы – 450±50 куб.м/с;

По Рыбинскому водохранилищу решили сохранить сбросы 1100-1300 куб.м/с, которые действовали в предыдущую декаду;

На Нижегородском водохранилище режим сработки продолжается, сбросные расходы прежние – 1500-1700 куб.м/с;

Чебоксарское водохранилище работает в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 62,5-63,3 м БС;

На Камском водохранилище идёт сработка, среднедекадные сбросные расходы составляют 850 ± 50 куб.м/с;

На Воткинском водохранилище сохранили среднедекадные сбросные расходы 1100 ± 50 м куб.м/с;

Нижнекамское водохранилище – в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 62,7-63,5 м БС;

На Куйбышевском водохранилище среднедекадные сбросные расходы снизили до 4700-4900 куб.м/с;

Саратовское водохранилище будет работать в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 27,5-28,0 м БС;

На Волгоградском водохранилище среднедекадные сбросные расходы уменьшены до 4800-5000 куб.м/с

Следующее заседание МРГ пройдёт в начале марта.

Первую скважину на “Мелководном Абшероне” начнут бурить во втором квартале

Первую скважину на “Мелководном Абшероне” начнут бурить во втором квартале

Продолжается планирование работ по бурению разведочной скважины на выбранных участках мелководной части Абшеронского полуострова.

Отмечается, что к бурению скважины планируется приступить после завершения подготовительных работ на выбранной для этой цели буровой установке.

Документ об оценке воздействия бурения скважины на окружающую среду и социально-экономическую сферу был обнародован 28 августа 2020 года. С утверждением документа и получением соответствующих разрешений бурение скважины начнется во втором квартале 2021 года.

Напомним, что ранее работы планировалось начать в первом квартале текущего года.

Напомним, что 22 декабря 2014 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BP подписали соглашение по ведению геологоразведочных работ на потенциальных перспективных структурах, расположенных на мелководной площади вокруг Абшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря. Соглашение охватывает территорию до границ бассейна Каспия южнее Абшеронского полуострова. Договор охватывает территорию площадью 1 900 кв. км.

В перспективных структурах мелководной площади вокруг Абшеронского полуострова предположительно имеются запасы нефти. Бурение планируется производить с помощью плавучей буровой установки “Сатти”, принадлежащую компании “КазМунайГаз”.

На охрану водных ресурсов Астраханской области выделили полмиллиарда рублей

На охрану водных ресурсов Астраханской области выделили полмиллиарда рублей

Деньги запланированы на 2021 год. Об этом стало известно на встрече губернатора Игоря Бабушкина и руководителя Федерального агентства водных ресурсов Дмитрия Кириллова, которая накануне прошла в Москве. Стороны обсудили итоги федерального проекта “Оздоровление Волги” в 2020 году и наметили планы на следующий.

В регионе проведены изыскания на ерике Черепашка, рукаве реки Ахтуба Ахтубинского и Харабалинского районов, построены гидротехнические сооружения – шлюзы-регуляторы.

В этом году в регионе начнутся работы по дноуглублению на 3 водных трактах в зоне западно-подстепных ильменей в Икрянинском и Лиманском районах, и водотоков рукава реки Ахтубы в Ахтубинском и Харабалинском районах. Будут выполнены работы по проектной документации на расчистку 9 объектов. Планируется строительство шлюза-регулятора между протоком Хурдун и ильменем Голга Икрянинского района.

Обсудили и предстоящий паводок. Сейчас зафиксирован низкий уровень запасов воды в Куйбышевском и Волгоградском водохранилищах, что вызывает опасения. Игорь Бабушкин и Дмитрий Кириллов рассмотрели вопрос сокращения сбросов воды в феврале для сохранения запасов на будущее.

Вышел в свет 88-й выпуск бюллетеня “Изменение климата”

Вышел в свет 88-й выпуск бюллетеня “Изменение климата”

Одной из главных тем номера, охватывающего события декабря 2020 года и января 2021 года, стала публикация Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля, согласно которой 2020 год по данным Гидрометцентра России в нашей стране оказался самым теплым за весь период наблюдений. Кроме того, в номере можно ознакомиться с результатами состоявшегося в декабре Климатического саммита ООН под сопредседательством Великобритании и Франции. Читателей может также заинтересовать информация о прошедшем онлайн в Нидерландах саммите по адаптации — встрече мировых лидеров и экспертов, посвященной климатическим аспектам восстановления после пандемии и другим вопросам. В этом мероприятии принял участие руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

Также в выпуске:

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков назначен председателем Национального комитета РФ по Межправительственной гидрологической программе ЮНЕСКО • Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем Президента России по связям с международными организациями • «Газпром нефть» и Shell расширят сотрудничество в области снижения выбросов • Роснефть анонсирует климатические цели до 2035 года • Состоялась первая в «зелёной» энергетике сделка на блокчейн-платформе СБЕРА • Сахалин стал пилотным регионом проекта по торговле углеродными единицами • В России появится новая международная научная лаборатория по изучению климатических изменений • ВМО: Всемирная программа исследований климата движется к новому будущему • США возвращаются в Парижское соглашение по климату • Новый ежегодный обзор по данным сетей фонового мониторинга Росгидромета (за 2019 год) • Росгидромет: изменения климата и адаптация к ним • Новые публикации в российских и зарубежных научных изданиях

Ознакомиться с материалами можно по ссылке: 88-й выпуск бюллетеня «Изменение климата»(декабрь 2020 года — январь 2021 года)

Росгидромет: 2020 год оказался самым тёплым за весь период наблюдения

Росгидромет: 2020 год оказался самым тёплым за весь период наблюдения

Институт глобального климата и экологии Росгидромета имени академика Ю.А. Израэля (ИГКЭ) провел предварительный анализ климата России за прошедший год. По результатам анализа на территории России 2020 год оказался самым теплым за весь период наблюдений в среднем, а также для отдельно взятых Европейской и Азиатской частей страны. Только для Южного и Северо-Кавказского федеральных округов он стал не самым теплым, а вторым в сравнении с предшествующими годами.

По предварительным данным, в среднем по России температура превысила норму (среднюю температуру за период с 1961 по 1990 годы) на 3,2 градуса. Окончательные результаты анализа будут опубликованы в начале марта в Докладе об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2020 год. Это на целый градус выше предыдущего максимума, зафиксированного в 2007 году.

В России в целом и в азиатской ее части рекордными были все сезоны, кроме лета (пятое в ряду для России). Особенно теплой была зима: на 5 градусов теплее нормы и на 1,5 градуса теплее предыдущего максимума 2015 года в среднем на территории России. В Европейской части страны зима была на 6,8 градуса теплее нормы и на 2,5 градуса теплее предыдущего максимума 2016 года.

Среднегодовые температуры, более чем на 2 градуса превосходящие норму, наблюдались в России всего 6 раз, из них 4 — в последние годы (2015, 2017, 2019 и 2020), один раз — в конце ХХ века (1995). Это свидетельствует о потеплении на территории нашей страны.

По данным ИГКЭ и группы исследований климата Университета Восточной Англии CRUUEA 2020 год также оказался самым теплым в истории наблюдений в целом для суши на планете. Значение глобальной температуры с учетом температуры у поверхности океана было вторым в истории (центр Хэдли метеослужбы Великобритании) и первым для Северного полушария. Из 10 максимальных значений температуры в Северном полушарии все 10 наблюдались в ХХI веке, для глобальной температуры на XXI век пришлось 9 максимальных значений (десятый рекорд был зафиксирован в 1998 году).

Кроме того, 2020 год был умеренно влажным (выпало 107% годовой нормы осадков, в Азиатской части России 109%). Много осадков выпало зимой (120% нормы) и весной (121%). Особенно много осадков выпало в марте в Азиатской части (169%, второй в истории показатель) и в мае в Европейской части России (145%, третий в истории показатель). В Европейской части страны наблюдался заметный дефицит осадков осенью (84%) и в декабре (72%).

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий

Дата для празднования этого дня была выбрана не случайно: именно в этот день, 2 февраля 1971 года, в иранском городе Рамсар (провинция Мазендеран) была подписана «Конвенция о водно-болотных угодьях» (англ. Convention on Wetlands). Этот документ более известен под названием «Рамсарская конвенция». «Конвенция о водно болотных угодьях» была подписана с целью защитить водно-болотные угодья, имеющие международное значение (главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц).

Организаторы этого международного дня, проводя различные мероприятия, ставят своей целью обратить внимание общественности и руководства различных стран на необходимость бережного отношения к среде обитания водоплавающих птиц и важность водно-болотных угодий в экосистеме планеты Земля.

На сегодняшний день к Рамсарской конвенции присоединилась 171 страна. 2375 водно-болотных комплексов общей площадью свыше 254 миллионов гектаров внесены в Список водно-болотных угодий международного значения (Рамсарских угодий), находящихся под особой охраной конвенции. В Российской Федерации – 35 Рамсарских угодий общей площадью свыше 11 млн га.

В низовьях Волги располагается более 800 тыс.га водно-болотных угодий “Дельта Волги”, в состав которых входит Астраханский биосферный заповедник.

Руководитель Климатического центра Росгидромета Владимир Катцов выступил с лекцией о климатических изменениях

Руководитель Климатического центра Росгидромета Владимир Катцов выступил с лекцией о климатических изменениях

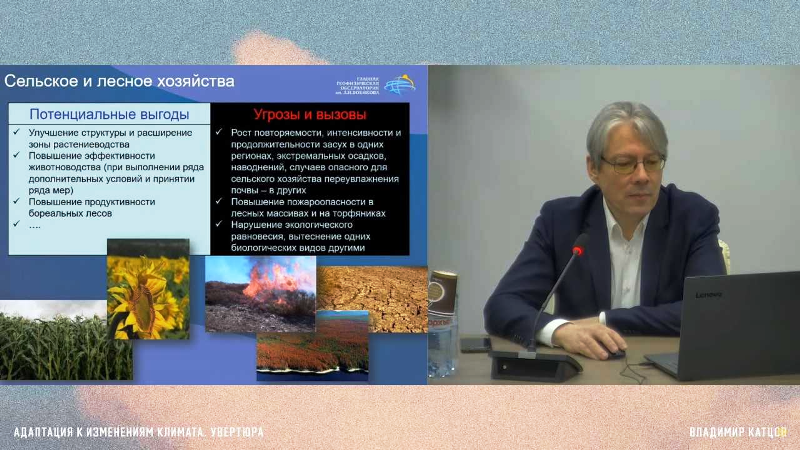

Директор Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова, руководитель Климатического центра Росгидромета, один из ведущих российских метеорологов и климатологов Владимир Катцов 28 января провёл лекцию «Адаптация к изменениям климата. Увертюра» в рамках шестого семинара Европейского университета в Санкт-Петербурге.

По оценкам климатологов, в ближайшие десятилетия человечество, скорее всего, ждет определенный сценарий развития событий. Несмотря на усилия по смягчению антропогенного воздействия на климат представляется неизбежной адаптация к его изменениям.

Погодные и климатические факторы, в том числе возникновение опасных явлений и изменения климата, затрагивают сферы ответственности практически всех органов власти России, влияют на планирование и реализацию крупных инвестиционных проектов. Адаптация к изменениям климата должна опираться на количественную оценку рисков с учетом специфики практических задач, стоящих перед потребителями информации о климате, но она невозможна без регулярного мониторинга и оценки изменений климата и их последствий, совершенствования климатических моделей, улучшения и обновления сценарных прогнозов и адаптационных стратегий.

В своем выступлении Владимир Катцов затронул тему диалога между представителями естественных и социальных наук, гражданского общества и руководства страны. Такой диалог необходим для формирования адаптационных решений, понимания потребностей различных субъектов адаптации, интерпретации результатов научных исследований и практического их использования.

Семинар проходил в онлайн формате и транслировался на YouTube-канале Европейского университета.